梅雨とは思えないほどの陽ざしが照りつけた6月中旬の土曜日。表丹沢のふもと・名古木(ながぬき)の棚田では、「NPO法人自然塾丹沢ドン会」が開催した「丹沢自然塾(棚田の草取り・観察教室)」で、大勢の人が集まりにぎわっていました。田んぼには帽子をかぶった親子連れが並び、どろ田に足を取られながらも夢中で草を抜く。泥の感触を足裏に感じ、額に汗をにじませながら、一心に棚田と向き合う姿、足元のアメンボやアカハライモリ、頭上を舞う色とりどりの蝶。棚田を舞台に、人と自然が交わる、里山の桃源郷が静かに息づいていました。今回、秦野市民である記者も初めて名古木の棚田を訪れ、ドン会の創設メンバーで前理事長の片桐務さんをはじめ、会員の皆さんの生の声を伺い、その魅力を身をもって体感しました。

目次

自然と共に歩むNPO法人自然塾丹沢ドン会の軌跡

「丹沢ドン会」は1992年3月に設立。「丹沢が危ない!」というメッセージを掲げ、同年11月に第1回丹沢シンポジウムを開催しました。会の目的は、自然と人間のつながりを取り戻し、持続可能な未来を築くこと。その活動は秦野市内だけでなく、全国の里山保全団体とも連携し、34年を経た現在も続いています。

「丹沢ドン会」という名前には、「Do for Nature(自然のための小さな1歩)」という思いが込められています。作:岡進・画:西巻一彦の著作『ドンドンが怒った―森の動物たちの反乱』(夢工房)の発行がそもそもの始まりで、この名前が象徴するように、自然との共生を目指しています。

丹沢ドン会のフィールドである名古木(ながぬき)の棚田は、地元の農業従事者の高齢化や後継者不足により、1990年代には耕作放棄地が急増し、荒れ地となっていました。地域の農家を手助けし棚田の景観や自然、生物多様性を守り、次の世代に伝えたいという丹沢ドン会の思いによって名古木の棚田は再生しました。

丹沢ドン会の会員は現在185名、97家族が在籍していて、秦野市内の会員が約3割、神奈川県内からは5割、東京都からも2割と、首都圏各地から名古木の棚田に足を運んでいます。創立初期のメンバーから若い家族まで、多世代が集まり、世代を超えた交流もドン会の魅力の1つです。

都心から電車で1時間半のこの地で、丹沢ドン会は毎週土曜日、自然と付き合い、寄りそいながら里山保全活動に励んでいます。 また、丹沢ドン会では2004年から「丹沢自然塾」を開講しています。参加者を「塾生」と呼び、ほぼ毎月1回、1年かけて米づくりやそばづくりといった農業体験や、里山に息づく豊かな生態系の今を知って守る、生き物観察教室を続けています。

名古木(ながぬき)の棚田と里山保全の再生物語

美しい棚田を見下ろしながら、創立メンバーで前理事長の片桐務さんが静かに教えてくれました。その語り口からは、この場所に込めた熱い思いがあふれています。

一言で「復元」といっても、その道のりは多くの課題がありました。

片桐さんはじめとする丹沢ドン会が、まず着手したのは柳や桑の木の伐採でした。光と風を通すことで、里山の生態系が豊かになり、鳥のさえずりも響くようになりました。

また、棚田の米づくりで最も重要なのは水の確保です。ため池や水路の整備も会員たちの手で行われました。片桐さんは、「ドン会は肉体派、言い出しっぺぇが動き始め、みんなが創意工夫して活動する」と言います。丹沢ドン会がいかに力を入れて棚田の復元と里山の環境保全に取り組んできたかが伝わってきます。

2002年から20年以上も取り組んで里山の再生を果たした今でも、地域の皆さんから預かっている土地であるという意識を常に持ちながらこの地の手入れを続けています。

片桐さんは、「名古木(ながぬき)の棚田の歴史は江戸後期までさかのぼることができそうで、1580年代の玉伝寺創建のころにはすでに住人がいたと思われます。この歴史ある棚田の米づくりを守ることは、日本の米文化を守ることにもつながる」と語ります。そして、都心に近い丹沢のふもとだからこそ、次世代への継承も可能で名古木は「里山保全の架け橋」だと。

これまでの活動が評価され、名古木の棚田は2022年3月には農林水産省の「つなぐ棚田遺産」に「名古木の棚田群」として県内で唯一選定され、続いて2024年8月には「第20回石井進記念棚田学会賞」を受賞しています。

「来る者拒まず」自然塾丹沢ドン会の絆

首都圏各地から幅広い年齢層と多様な背景をもつ人々が集まる丹沢ドン会は、シニア世代の初期のメンバーに加えて子育て世代の家族も増え、次世代へのバトンタッチが確実に行われています。

ここでは、自然と付き合い、人間の都合を少し控えて棚田の米づくりや里山保全活動をしながら、時間、空間、仲間の「3つの間」を大切にしたコミュニケーションが育まれていると片桐さんは語ります。

野外活動指導員でもあるAさんは火起こし名人、昼食のみそ汁作りはお手のもの。目の少し不自由なBさんは、半日、川のせせらぎや鳥の声に耳を澄ませ、仲間との会話を楽しんでいます。パン作りの好きなCさんは、焼きたてのパンを持参して、手作りジャムをそえて10時の休憩時間にみんなに提供。自宅の庭に果樹のあるDさんは、季節ごとにミカンや甘夏を持参します。田んぼ、畑、里山の活動以外にも、名古木の棚田にはそれぞれにとっての大切な居場所。五感を解き放って自然に触れ合える場所です。

丹沢ドン会とそのフィールドである名古木(ながぬき)の棚田は懐の深い「来る者拒まず」の場。そんな場に集う丹沢ドン会の会員の皆様にお話しを伺ってみました。

最初にお話しを伺った金田克彦さんは、日焼けした肌と泥んこ姿の笑顔が弾けるシニア世代の男性。丹沢自然塾の1期生で、専務理事を14年間務めた経験豊富な方です。

長年土曜日は朝5時に起床し、東京都杉並区から名古木へ通う生活を続けています。もともと農業経験はありませんでしたが、丹沢自然塾への参加をきっかけに農業を始めた金田さん。この活動が生き甲斐であり、里山保全は社会に役立ちながら自分自身も楽しいと語ります。

棚田ではよく動き、歩く速さも抜群で、記者は息を切らしながら金田さんを追いかけていました。 都心に住んでいる金田さんだからこそ自然に感謝し、週末の丹沢ドン会の活動を大切にされていると感じました。

続いてお話を聞いたのは、ドン会歴12年目、相模原から参加する千葉さんです。80代とは思えない美しい姿勢と肌を持つ千葉さんは、かつて登山愛好家として日本各地の山々を縦走していましたが、怪我により登山を断念。その後、丹沢ドン会と出会い、67歳からこの活動を始めました。

とてもチャーミングな千葉さんは、フィットネスクラブの代わりにここで活動することが一番の美容の秘訣と教えてくれました。 登山靴から長靴に履き替えた今も、自然との関わりが心に豊かさをもたらしているようです。

さらにお話を伺ったのは、2018年に丹沢ドン会に入会した大磯町の玉垣奈巳さんです。表丹沢でのマタギ経験や20年以上の登山歴を持つ、エネルギッシュな女性です。

普段食べているお米がどのように作られるのかと疑問を持った玉垣さんは、調べるうちに丹沢ドン会の昔ながらの米づくりに共感し、丹沢自然塾の門を叩いたそうです。

玉垣さんは、「ドン会の活動は決して強制や義務ではなく、人と自然が寄り添う活動で、丹沢のような懐の深さを感じます」と語ります。

とにかく丹沢が大好きで、「丹沢を制するものは日本の山を制す」と断言するほどの丹沢推し。大好きな丹沢を守るために、里山を守る活動を続けています。

最後は、秦野市在住の高田真澄さんです。今回お話を伺った中では唯一の地元民で、定年後に丹沢ドン会の存在を知り、地元への貢献になればと参加しました。

高田さんは竹林の整備を主に担当しており、里山の急斜面で足を踏み締めて竹の伐採、下草刈りを行っていました。過度に密集した竹林は、タケノコの成長を阻害し、竹林全体の質も低下させるため、毎年11月から2月にかけての間伐は欠かせないそうです。

この日は、秦野市平和の日事業「ピースキャンドルナイト」で使用するキャンドル用の竹を切り出していました。

また、定年前に培った知識を生かし、丹沢ドン会のホームページ作成や管理も行っているそうで、「できることをできる人がするんです」と笑顔で語ってくれました。 今回、丹沢ドン会の会員の皆さんから多くの話を伺う中で、それぞれ異なる背景を持ちながらも、自然を愛し、共に学び、未来へとその大切な場所を繋げたいという熱い思いが共通していることを感じました。

自然との付き合い方を学ぶ「丹沢自然塾」の魅力と参加方法

丹沢ドン会では毎年2月末から4月にかけて「丹沢自然塾」の塾生を募集しています。「丹沢自然塾」は、名古木の棚田で開講されており、都市と農村を結び、棚田の再生保全活動を続けるうえでも欠かせません。

この自然塾の卒業生は、丹沢ドン会の新たな活動の担い手となり、継続的な活動や世代交代プラス世代循環を支えています。都市と農村を結び、農業・自然体験の場を提供し、里地・里山保全の担い手づくりを行うシステムです。

田んぼでの米づくりの他に、そば・野菜づくり、雑木林の管理、生き物観察など、楽しく学ぶことができます。

丹沢自然塾の年間スケジュール

丹沢自然塾は、1年間を通して多彩なプログラムを提供しています。2025年のスケジュールは以下の通りです。

※2025年の自然塾は既に募集を終了していますが、例年2月下旬~4月初旬まで募集しています。詳しくは、NPO法人自然塾丹沢ドン会のホームページをご覧ください。

- 2025年4月12日(土): オリエンテーションと棚田の種蒔き教室

- 5月24日(土): 棚田の苗取りと田植え教室

- 6月21日(土): 棚田の草取りと観察教室

- 7月12日(土): 生き物観察教室(東海大学・北野忠教授による指導)

- 8月16日(土): そばの種まき教室

- 9月20日(土): 稲刈り教室

- 10月4日(土): 脱穀と精米教室

- 11月22日(土): 収穫祭

- 12月13日(土): 新そば手打ち体験教室

- 2026年2月14日(土): 里山管理教室と修了式

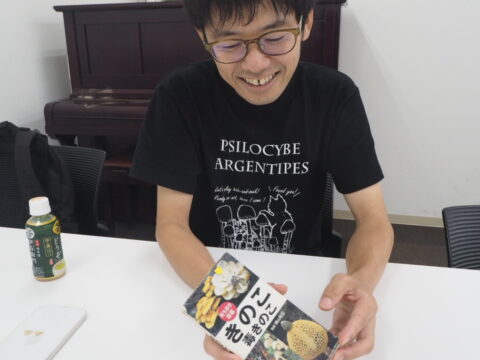

取材した6月21日の「棚田の草取り・観察教室」では、朝9時の朝礼で始まり、田んぼの草取りからジャガイモ掘り、自然観察が行われました。

草取りの前には、理事長の可児(かに)康一郎さんが、雑草が稲の成長を妨げることを説明。5月下旬に行われた田植えから7月下旬まで毎週実施していることや、代表的な雑草であるコナギやイヌビエが紹介されました。草取りの方法も実践を踏まえて説明され、参加者は株と株の間を這うように両手で泥をかき混ぜながら行っていきます。

記者も実際に田んぼに入り、草取りを体験。泥の圧迫感を長靴越しに感じるのは新鮮で、太陽に照らされた田んぼの水は心地よい温度でした。

この日は横浜から来た2家族に話を聞きました。虫が大好きな子どもたちは、農業体験と一緒に虫の観察ができるとあって大はしゃぎ。初めての田んぼに怖がることなくどんどん進んでいく我が子の姿に、ママたちは目を細めていました。

このような環境は自宅の近くにはなく、貴重な触れ合いの機会を得られたことに感謝しているとのことでした。電車で訪れたと言いますが、思ったより近くて驚いたそうです。 親子で泥んこになり、汗をかきながら田んぼの草取りや生き物観察に夢中になっている姿は、普段とは違う親子の絆を感じさせるものでした。温かな日差しの中で、楽しい時間が流れていました。

自然と人をつなぐ名古木(ながぬき)棚田の未来

名古木の棚田を舞台に繰り広げられるNPO法人自然塾丹沢ドン会の営みは、自然との絆を深め、多世代にわたる多様な人々を結びつけています。参加する方々の背景はさまざまですが、誰もが共通して持つ「自然を守り、次世代へ多様性に富んだ伝統的な農村風景を伝えたい」という思いが、この活動の礎です。

今回の取材を通して目にしたのは、人々が協力し、汗を流しながらも笑顔を絶やさない姿でした。丹沢自然塾を通じて、都市と農村の架け橋となり、自ら育んだ作物や豊かな経験を糧に成長する姿は印象的です。

未来を担う世代がここで学び、喜びを感じ、また一歩を踏み出す。このような持続可能なサイクルが、名古木の棚田を彩る重要な要素となっています。

問い合わせ・申し込み

NPO 法人自然塾丹沢ドン会 事務局

〒257-0028 神奈川県秦野市東田原 200-49

ホームページ:https://donkai.or.jp/

メール:0112473701@jcom.home.ne.jp

facebook:https://www.facebook.com/tanzawadonkai/?locale=ja_JP

名古木(ながぬき)の棚田

〒257-0024神奈川県秦野市名古木

アクセス

小田急線秦野駅より『バス』【秦25】「曽屋弘法行」で約8分、「御嶽神社入口」下車、徒歩約12分

【秦20】「蓑毛行」で約8分または【秦21】「ヤビツ峠行」で約10分、「上原入口」下車、徒歩約15分