一歩足を踏み入れると、思わずため息が漏れるほど貴重な仏像の数々を保有している蓑毛大日堂。諸堂で仏像や歴史にまつわる説明を聞きながら、澄んだ空気に癒やされ境内を気持ちよく散策するうちに、あっという間の数時間!「NPO法人はだの大日堂保存会」の水野功理事長と地域の皆さんにお話を伺い、文化を今日までつないできた先人たちの想いに触れると、自然とじっくり仏像を拝観し、歴史的背景を知りたくなりました。歴史が息づく蓑毛大日堂の魅力をギュッとレポートします。

目次

いざ、蓑毛大日堂(みのげだいにちどう)へ

秦野はハイキングや、農業体験などアウトドアの観光スポットはよく知られていますが、実は歴史的文化財も豊かにあります。今回は、神奈川県・秦野市の指定文化財の仏像が特別公開されている蓑毛大日堂(以下、大日堂と略称)を訪れました。アクセスは秦野駅から神奈川中央交通バス「蓑毛行」「ヤビツ峠行」に乗って約20分、「蓑毛」で下車して徒歩1分の好立地。バスの本数は時間帯にもよりますが、大体1時間に1、2本なので、神奈川中央交通の時刻表(時刻表リンク)の確認を忘れずに。

創建は奈良時代!?繁栄を極めた聖地巡礼ルートの名残

大日堂(通称)は仁王門、大日堂、不動堂、茶湯殿からなる伽藍(がらん)群です。仁王門には葵のご紋(徳川家の家紋)があり、各お堂は、かつての隆盛が感じられる仏像の数々、華やかな彫刻が随所で見て取れます。

歴史は古く、大日堂の諸堂を管理する宝蓮寺の縁起によると奈良時代にまで遡ります。天平14年(742年)に聖武天皇の勅願で建立され、翌年15年(743年)に、奈良県・東大寺の大仏造営に尽力した行基らが五智如来像を造立したと伝えられています。

当時の様子について、宝蓮寺の東島宗孝(しゅうこう)さんによると、大山西坂本に位置する大日堂山岳信仰の拠点として信仰を集め、富士講など聖地巡礼のルートとして「一生に一度は訪れたい」という憧れの地だったといいます。鎌倉時代末期〜南北朝時代には、300人ほどの修行僧が集まり、その境内の面積は、東京ドームの約5倍の広さだったといわれています。

この貴重な仏像などをじっくりと見ることができるのは、毎月第一日曜日と文化庁が定める「文化財保護強調週間」(毎年11月1日〜7日)の数日間です。

「どうして限定公開なのか?」と東島さんに素朴な質問をすると、「平安時代の仏像もあり、保存状態の確認や、損傷を抑える目的がひとつ。また、そもそも、仏像は古くから『秘仏』といって、信仰上の理由などから、普段は姿を参ることができず特別な日に拝むもの、とされてきた歴史があります。本来のご開帳は11月3日です」と教えてくれました(2024年現在は修復のために月1回の一般公開)。神様や仏様といった神聖な事象に対して、目に見えるかどうかに限らず、そこに日本人が抱く崇敬の念に触れ、身が引き締まる思いになります。

平安時代制作と推定される木像五智如来坐像(もくぞうごちにょらいざぞう)

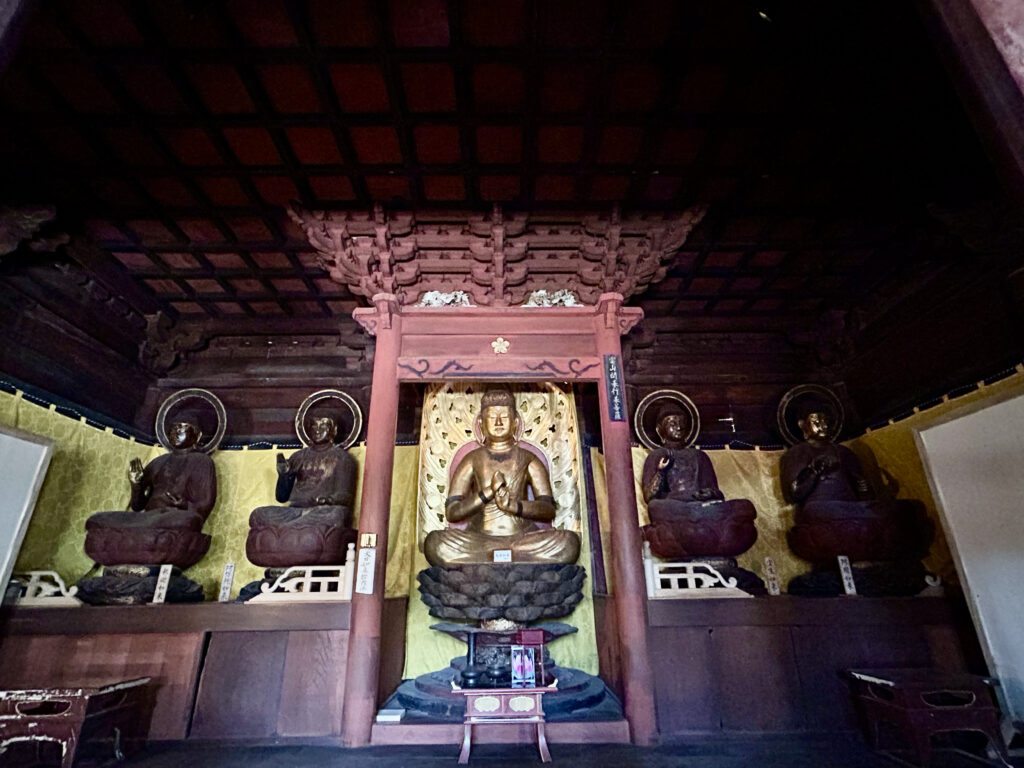

さて、まずは仁王門から入って正面に建つ大日堂から見ていきましょう。この大日堂は、享保14年(1729年)に再建されました。お堂の中央に鎮座するのは、「大日如来坐像」です。像高は199.5センチメートルで、頭部から体部が1本のヒノキで作られています。

その両脇には、四体の如来像もあるため、併せて「木像五智如来坐像(もくぞうごちにょらいざぞう)」という名前でも呼ばれています。大日如来坐像は1974年に神奈川県の重要文化財に指定され、他の4仏はすべて、1990年に秦野市の重要文化財に指定されました。

文化財の保全に取り組む「NPO法人はだの大日堂保存会」の水野功理事長は「重要文化財に認定されるかどうかの基準は大変難しいところがあります。認定の有無に関わらず、これだけ時代を経て大日堂や仏像が今日まで受け継がれてきたことが貴重なことですね」と話しました。

「木造聖観音菩薩立像(もくぞうしょうかんのんぼさつりゅうぞう)」のたおやかな微笑み・存在感に引き込まれる

大日堂の右手奥に見えるのが「木造聖観音菩薩立像(もくぞうしょうかんのんぼさつりゅうぞう)」。平安時代に制作されたと推定されており、損傷は時代の移ろいを感じさせますが、そのたおやかな美しい微笑みに引き込まれます。こちらも一木造りで像高はなんと228㎝!それだけの大木から彫り出したことも驚きですが、彫る前にその大木を10年ほどかけて乾燥させていたのだとか。永久的に保存できるようにと願って当時の職人が長い年月をかけて作られたのでしょうか。像高のわりに圧迫感がなく、空間に調和しながら優しく見守ってくれるような佇まいに癒やされました。

茶湯殿(ちゃとうでん)の木造十王像等諸仏(もくぞうじゅうおうぞうとうしょぶつ)の迫力

次に大日堂から少し小高い場所にある「茶湯殿」で仏像を鑑賞します。茶湯殿は閻魔堂、十王堂、地蔵堂とも呼ばれています。室町時代に制作されたと推定され、地蔵坐像を本尊に、十王坐像、奪衣婆(だつえば)坐像・倶生神(ぐしょうじん)立像・鬼卒(きそつ)坐像、浄玻璃(じょうはり)の鏡などの付属具まで一挙に並びます。十王像は死者の生前の罪を裁く十人の冥界の王の姿を模した像で、有名な閻魔様もそのひとりです。

泥棒に目玉をくり抜かれたという多くの仏像を目の前に、時代の変遷をくぐり抜け、今目の前にあることの奇跡に手を合わせたくなりました。現在はNPO法人はだの大日堂保存会が中心となって寄付金を募り、一体ずつ修復を進めているそう。そうした歴史の背景を想像し、味わいながら各お堂を散策しているとあっという間に何時間も経っていたことに気づきハッとする記者。

NPO法人はだの大日堂保存会の水野功理事長とボランティアに関わる地域の人の地道な活動と想い

今回の大日堂の取材でお世話になったのは「NPO法人はだの大日堂保存会」の水野功理事長です。NPO法人はだの大日堂保存会は蓑毛大日堂の文化財の保護・修復と、秦野市の文化振興を目的とし、ボランティアスタッフが活動しています。月に1回の清掃の他、一般公開日などイベントの際に、大日堂の由来や諸堂、諸仏像の解説、文化財保存の寄付の理解を深めるためのイベントの開催、文化財の修復のための資金集めをしています。

水野さんは保存会の前理事長(東海大学名誉教授・松本亮三氏)から打診があり、2021年から2代目理事長に就任しました。

文化財修復の活動には、資金や人の力が必要で「もしお金が集まらなかったらどうする?」と心配や反対の声が必ず上がると言います。水野さんは「ただ文化財が朽ち果てるのを待つ訳にはいかない。これまで懸命に守ってきた先人に対して失礼になる。誰かが決めて先導を立ってやらないといけない。できることをやろうと思った」と話します。保存会では、その都度話し合いながら、一歩一歩、決断を重ねてきました。「どんな想いを持って取り組むかが大事で、やらされているという意識ではとてもできないですね」と表情が一瞬引き締まる水野さん。

取材日も、水野さんや保存会の皆さんが、参拝者を笑顔で迎え、大日堂の由来や諸仏像の解説に勤しむ姿が印象に残りました。

私たちが気持ちよく参拝できるのは、こうした保全活動に関わる地域の人々の想いと日々の思いやりにあふれた行動が土台にあってこそ、とつくづく感じ入ったのでした。

この日は「NPO法人はだの大日堂保存会」の会員や協力者によるカレーの出店があり、秦野の地場野菜がゴロゴロと贅沢に入ったカレーがふるわれました。そのおいしさに舌鼓を打っていると、「これも食べてみて」と次々に差し出されるラッキョウや福神漬けといった副菜たち。まるで家庭に招かれたような愛情が胸と身体に染みわたりました。

記者最後に

大日堂が有する国登録や県・市指定の文化財は損傷が激しく、仁王門の両脇にあった仁王像は現在修復のために豪徳寺の専門機関に搬出されています。(令和9年に修復完了予定)

8月16日に開かれる「閻魔詣(えんまもうで)」では、入り口から境内まで提灯がずらりと並び、夜まで参拝できるそうです。

今回の取材で改めて歴史や文化財として成り立ってきた背景に触れ、心が熱くなり、取材翌日に、大日堂を再び参拝しました。「歴史」と一言でくくられてしまいがちですが、そこには人々の生きた証があり、想いがあり、つないできたものがあり、今も大日堂保存会の皆さんを始め、多くの人々がその歴史をつむいでいます。

※堂内の写真は特別な許可を得て撮影しました

■施設名:蓑毛大日堂

■住 所:神奈川県秦野市蓑毛字上川原721番地

■お問合せ:0463-81-3528(蓑毛山宝蓮寺内)

■営業時間:午前10時から午後3時まで

■一般公開日: 毎月第一日曜日、毎年恒例の特別公開期間

■施設情報

公式ホームページ:https://www.minoge-bunka.org

Instagram: https://www.instagram.com/hadanodainichido/

◆駐車場 :5台程度の駐車場あり(ご利用の際は宝蓮寺までご一報を)

◆イベント詳細は公式ホームページをご覧ください。